Saint Jean Baptiste. 10 chefs-d’œuvre

Cliquer sur les images ci-dessus

PARTENAIRE AMAZON ► En tant que partenaire d'Amazon, le site est rémunéré pour les achats éligibles.

Patrick AULNAS

La naissance de Jean le Baptiste ou saint Jean-Baptiste est évoquée dans l'Évangile selon saint Luc. Il serait le fils du prêtre Zacharie et d'Élisabeth, cousine de Marie, mère de Jésus. La naissance de Jean fut annoncée à Zacharie par « l'ange du Seigneur », c'est-à-dire l'archange Gabriel : Élisabeth aura un fils qui s'appellera Jean. L'ange promet également que ce fils « sera grand devant le Seigneur » et qu'il « marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie ». L'Évangile selon Matthieu indique que Jean a vécu une vie d'ascète, « caché dans le désert », se nourrissant de « sauterelles et de miel sauvage ».

Jean fut appelé le Baptiste car il pratiquait le baptême par immersion dans le Jourdain pour laver les âmes de leurs péchés. Il eut de nombreux disciples et fut surtout celui qui annonça la venue du Christ : « Moi, je vous baptise avec de l'eau, pour vous amener à la repentance, mais vient celui plus fort que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit saint et le feu ».

Un jour, Jésus vint voir Jean pour être baptisé et il fut immergé dans les eaux du Jourdain. C'est au sortir de l'eau que Jésus « reçoit l'Esprit saint sous la forme d'une colombe ».

Jean-Baptiste mourra tragiquement à la suite d'une querelle familiale. Jean-Baptiste reproche à Hérode Antipas, le roi de Galilée, son mariage avec Hérodiade, qui a nécessité la répudiation de sa précédente épouse. Hérode le fait emprisonner. Au cours de la fête d'anniversaire d'Hérode, Salomé, fille d'Hérodiade, danse si bien qu'Hérode lui accorde tout ce qu'elle veut. Elle demande alors, pour venger sa mère, que la tête de Jean-Baptiste lui soit présentée sur un plateau. Ainsi fut fait raconte l'Évangile selon saint Marc.

Le thème de saint Jean-Baptiste a surtout inspiré les peintres du 15e au 17e siècle. Il existe ensuite quelques créations beaucoup moins intéressantes.

*****

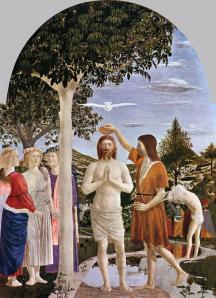

Le baptême du Christ (1448-50)

Tempera sur bois, 167 × 116 cm, National Gallery, Londres.

Image HD sur National Gallery et Wikimedia

Chef-d'œuvre d'harmonie entre les personnages, le paysage et la lumière, ce tableau était à l'origine le panneau central d'un triptyque commandé par l'abbaye de Sansepolcro. Saint Jean-Baptiste verse l'eau du baptême qu'il a prise dans le Jourdain. A droite, trois anges. La colombe symbolise le Saint-Esprit. Les influences transparaissent : l'artiste a travaillé précédemment avec Domenico Veneziano et il connaît la peinture de Fra Angelico.

*****

Le baptême du Christ (v. 1482)

Fresque, 335 × 540 cm, chapelle Sixtine, Vatican.

Le Pérugin conserve dans cette fresque la composition symétrique avec paysage en arrière-plan qui lui est familière. La scène principale, au centre, représente Jean-Baptiste baptisant le Christ dans le Jourdain. Le fleuve est schématisé de façon à constituer l’axe de symétrie de l’ensemble de la fresque. Deux épisodes secondaires viennent enrichir le tableau : le Christ prêchant sur la droite et le sermon de Jean-Baptiste sur la gauche. Le paysage en arrière-plan comporte d’abord des éléments architecturaux symbolisant la ville de Rome puis se déploie vers l’infini, selon la technique de la perspective atmosphérique consistant à utiliser un dégradé de plus en plus clair.

*****

Saint Jean-Baptiste au désert (1480-95)

Huile sur bois, 42 × 28 cm, Staatliche Museen, Berlin

Le paysage n'a rien de réaliste si on se réfère à la vie de Jean-Baptiste relatée ci-dessus. Il se trouvait dans le désert de Judée, aride et hostile, ne pouvant se nourrir que de sauterelles et de miel. Le peintre le transporte dans une contrée verdoyante ayant toutes les caractéristiques du locus amoenus (lieu amène ou idyllique) chanté par Plutarque et qui constitue un thème récurrent de la peinture paysagère occidentale.

La figure de saint Jean-Baptiste est la plus douce, la plus modeste, la plus incertaine de toute l'iconographie. Le saint est assis sur un rocher, priant ou méditant, mais avec dans les yeux une multitude de questions. Il n'est pas sûr de lui, il doute et cela le conduit à une certaine mélancolie. En attribuant à un saint des sentiments très fréquents chez les humains, le peintre se situe bien dans le courant de la Première Renaissance.

*****

La Sainte Famille avec Catherine d’Alexandrie et Jean-Baptiste (v. 1525)

Huile sur bois, 127 × 195 cm, Gallerie dell'Accademia, Venise.

De gauche à droite : saint Jean-Baptiste, Catherine d’Alexandrie, la Vierge Marie avec l’Enfant Jésus, saint Joseph, son époux. « Cette peinture est une Conversation sacrée de format horizontal avec la Vierge et les saints au premier plan et un paysage à l’arrière-plan. Il s’agit de l’un des thèmes les plus appréciés et les plus répandus dans la Vénétie du XVIe siècle, particulièrement prisé des commanditaires privés.

Les figures, en l’absence d’une structure architecturale qui les encadre, acquièrent un grand naturel. Après la mort de Palma, le tableau a été achevé par Titien, comme le confirment les études réalisées à l’occasion de la récente restauration. Il aurait réalisé la tête et le manteau de Sainte-Catherine et le bas du paysage. Les analyses réflectographiques et radiographiques révèlent également quelques variations faites par Palma dans une première ébauche de la composition : deux figures masculines sous le Saint Joseph, peut-être deux donateurs, et le visage de l’enfant face à eux. Au lieu du paysage vallonné, un arrière-plan architectural avait été prévu. » (Commentaire Gallerie dell'Accademia)

*****

Salomé avec la tête de Saint Jean-Baptiste (v. 1530)

Huile sur bois, 87 × 58 cm, Szépmûvészeti Múzeum, Budapest.

Lucas Cranach l’Ancien a conquis la célébrité en peignant des nus féminins très stylisés et bien entendu mythologiques ou religieux (Vénus, Ève, etc.) et des portraits de l’aristocratie. Il représente ici Salomé ayant obtenu la tête de Jean-Baptiste afin de venger sa mère Hérodiade, dont Jean-Baptiste avait critiqué le mariage. La jeune Salomé a l’apparence d’une femme noble du début du 16e siècle, richement vêtue et nullement affectée par la tête qu’elle porte sur un plateau. Son indifférence et le regard placide qu’elle nous adresse ont conduit à l’hypothèse qu’il s’agit du portrait d’une jeune femme en Salomé.

*****

La naissance de saint Jean-Baptiste (v. 1554)

Huile sur toile, 181 × 266 cm, musée de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg.

L'archange Gabriel annonce à Zacharie que sa femme Élisabeth, considérée comme stérile, lui donnera un fils qu’il devra prénommer Jean. Zacharie, ayant douté des paroles de l'archange, celui-ci lui annonce qu’il sera muet jusqu’à la naissance de son fils. Tintoret illustre cette naissance, avec Zacharie à droite qui recouvre la parole et profère des louanges à son Seigneur. Fidèle à son tempérament, l’artiste transforme cette naissance en une scène complexe et particulièrement animée. La maîtrise du mouvement provient d’un dessin très intuitif. Les étoffes luxueuses sont mises en évidence par la juxtaposition de couleurs chaudes et de couleurs froides et les effets d’ombre et de lumière.

*****

Saint Jean-Baptiste prêchant (v. 1562)

Huile sur toile, 205 × 169 cm, Galleria Borghese, Rome

Saint Jean-Baptiste annonce la venue du Christ à des personnages en tenue orientale qui semblent réagir avec scepticisme. L'intérêt de l'œuvre se situe dans les coloris et la représentation magistrale des soieries orientales. L'habile composition asymétrique permet un effet de profondeur : un groupe de personnes à droite et une plongée sur le paysage et des personnages secondaires à gauche.

*****

La prédication de Jean-Baptiste (1627)

Huile sur bois, 60 × 92 cm, Mauritshuis, La Haye

« La prédication de Jean-Baptiste est signée et datée de 1627. La composition encombrée, la luminosité intense et le riche chromatisme sont typiques des œuvres d’histoire peintes par Lastman à l'époque où Rembrandt était son apprenti. Le tableau représente la prédication de Jean-Baptiste dans un paysage. Jean-Baptiste a annoncé la venue du Christ dans ses sermons. Il a également appelé les gens à confesser leurs péchés et à se faire baptiser par lui dans le Jourdain. La prédication de Jean-Baptiste était un thème apprécié des artistes du XVIe siècle, car elle offrait l’occasion de représenter à la fois des personnages et un paysage.

Dans son interprétation du sujet, Lastman a mis l'accent sur l’interaction entre le prophète qui prêche avec les bras écartés et ses auditeurs ; le paysage joue un rôle mineur. Un groupe coloré de personnes de tous âges et de tous rangs s'est réuni autour de Jean-Baptiste. La plupart le regarde et écoute attentivement. L'un des trois garçons, qui a grimpé sur un rocher en haut à gauche, rappelle à ses amis de se taire en tenant son doigt contre sa bouche. Cependant, certaines personnes se détournent de Jean-Baptiste et nous regardent directement, de sorte que nous participons directement au sermon. » (Commentaire Mauritshuis)

*****

Huile sur toile, 131 × 98 cm, musée de Grenoble.

« Les liens de Philippe de Champaigne avec le courant janséniste, tissés dès 1643, ne cesseront de se renforcer au fil du temps […] En 1657, la fille de l’artiste entre dans la communauté de femmes de Port-Royal de Paris et prend le voile sous le nom de sœur Catherine de Sainte-Suzanne. C’est à cette occasion que Philippe de Champaigne offre au monastère ce tableau de Saint Jean-Baptiste et son pendant, une Madeleine pénitente, conservée au musée des beaux-arts de Rennes. Ces deux tableaux offrent à la jeune femme, sur le point de se retirer du monde, deux modèles de renoncement, l’un féminin, l’autre masculin. Ils se répondent d’ailleurs de nombreuses manières : leurs dimensions sont identiques, l’un est nocturne, l’autre diurne, et leurs coloris offrent les mêmes harmonies de bleu sombre et de brun. Le tableau de Grenoble illustre avec précision le texte emprunté à l’Évangile selon saint Jean. Sur les rives du Jourdain que l’on aperçoit au loin, saint Jean-Baptiste désigne du doigt la figure du Christ et dit : "Voici l’agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde". Le saint ermite, qui vit au désert en se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage, a la musculature d’un athlète et le regard empreint d’une profonde humanité. La lumière du matin filtre à travers les nuages et pénètre au cœur de la forêt profonde, annonçant une aube nouvelle. Le métier flamand de Champaigne est particulièrement visible dans le paysage et dans le rendu des textures (cuir, peau de bête) et des carnations. Le voyage de l’artiste à Bruxelles, deux ans plus tôt, lui a permis de renouer avec une sensibilité artistique nordique que le goût du détail naturaliste atteste ici. Ce tableau, saisi à la Révolution au monastère de Port-Royal, sera envoyé par l’État à Grenoble en 1811. » (Commentaire musée de Grenoble)

*****

Huile sur toile, 181 ×121 cm, église Saint-Eustache, Paris

La figure du saint dans le désert, vêtu d’une peau de bête, subsiste. Mais, à la suite de Vinci, le peintre le représente comme un adolescent, la bouche entrouverte et la main orientée vers le ciel. La signification exacte de ce geste reste obscure, mais correspond à un lien visuel entre humanité et spiritualité, comme si l’adolescent indiquait que la sensualité qui émane de son corps était en relation avec la divinité qui a créé l’homme. Le style baroque léger annonce le rococo.

*****

Ajouter un commentaire

Français

Français

English

English

Español

Español

Italiano

Italiano

Deutsch

Deutsch

Nederlands

Nederlands

Portuguesa

Portuguesa