Alexandre Cabanel

Cliquer sur les images ci-dessus

PARTENAIRE AMAZON ► En tant que partenaire d'Amazon, le site est rémunéré pour les achats éligibles.

Patrick AULNAS

Autoportraits

Alexandre Cabanel. Autoportrait à 17 ans (1840)

Huile sur toile, 46 × 33 cm, musée Fabre, Montpellier.

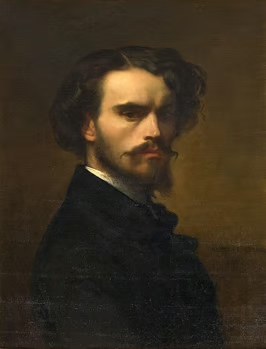

Alexandre Cabanel. Portrait de l'artiste par lui-même à 29 ans (1852)

Alexandre Cabanel. Portrait de l'artiste par lui-même à 29 ans (1852)

Huile sur toile, 60 × 46 cm, musée Fabre, Montpellier.

Biographie

1823-1889

Alexandre Cabanel naît le 28 septembre 1823 à Montpellier où son père est artisan menuisier. Il est le sixième enfant de la famille. A onze ans, il commence son apprentissage à l’Ecole des Beaux-Arts de Montpellier avec le peintre Charles Matet (1791-1870). En 1836, à 13 ans, il réalise son premier autoportrait. Ayant obtenu une bourse, il s’installe à Paris en 1839, accompagné de son frère Barthélémy. Il entre à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris en 1840 et suit simultanément les cours de François Picot (1786-1868), peintre du courant néoclassique.

Il concourt pour le prix de Rome et échoue en 1843 et 1844, mais obtient le Second Grand prix en 1845 avec Jésus dans le prétoire. Le Premier Grand prix est attribué cette année-là à François-Léon Bénouville (1821-1859) pour une composition sur le même sujet. Le Premier Grand prix bénéficie d’un séjour de cinq ans à Rome à la Villa Médicis. Mais, sur intervention du secrétaire perpétuel de l’Académie des Beaux-Arts et du ministre de l’Instruction publique, Cabanel obtient également cet avantage. Il part donc pour l’Italie et y reste jusqu’à 1851. Il perfectionne son art en copiant les anciens maîtres, en particulier Michel-Ange et Raphaël et réalise des toiles remarquables, dont plusieurs acquises par Alfred Bruyas (1821-1877), collectionneur de Montpellier, qui devient alors son mécène.

Alexandre Cabanel. L’ange déchu (1847)

Huile sur toile, 120 × 196 cm, musée Fabre, Montpellier.

Il revient à Paris en 1851 et se consacre à des commandes publiques, en particulier la décoration du Salon des Cariatides de l’Hôtel de ville de Paris. Chaque été, il revient à Montpellier, sa ville natale, et participe régulièrement à des expositions locales. En 1852, il installe son premier atelier parisien rue de l’Oratoire du Roule. Les soutiens publics vont jouer un grand rôle dans l’évolution de la carrière d’Alexandre Cabanel, ce qui ne doit pas étonner. Il représente en effet la peinture académique, c’est-à-dire le goût dominant et reconnu par les instances dirigeantes. Mais il est aussi un grand artiste, maîtrisant tous les genres et remarquablement inventif et talentueux. En 1861, Napoléon III acquiert sa toile Nymphe enlevée par un faune et en 1863 la célébrissime Naissance de Vénus, toujours citée comme archétypale de la peinture académique.

Alexandre Cabanel. Naissance de Vénus (1863)

Huile sur toile, 130 × 225 cm, musée d’Orsay, Paris.

Ce tableau fera la gloire de Cabanel aussi bien en France qu’à l’étranger. Les commandes affluent, la reconnaissance officielle se manifeste. Il est élu à l’Académie des Beaux-Arts en 1863. Décoré de la Légion d’Honneur dès 1855 et promu officier de cet ordre en 1864, il deviendra commandeur vingt ans plus tard. Il est nommé professeur à l’école de Beaux-Arts en 1864. Des centaines d’élèves se succèderont dans sa classe. Cette reconnaissance officielle, qui s’accompagne d’une réussite financière exceptionnelle, suscite évidemment les critiques les plus vives. Le journaliste Pierre Véron (1831-1900) écrira ainsi en 1876 : « C’est par le talent qu’on commence, par le commerce qu’on finit. » Émile Zola, qui apprécie à juste titre l’impressionnisme, déploie à l’encontre de Cabanel la sévérité de ceux qui pensent connaître les critères de l’art acceptable. A propos de La naissance de Vénus, il écrit : « La déesse, noyée dans un fleuve de lait, a l'air d'une délicieuse lorette, non pas en chair et en os – cela semblerait indécent – mais en une sorte de pâte d'amande blanche et rose. »

La guerre franco-prussienne de 1870, la chute de Napoléon III et l’avènement de le IIIe République conduiront Alexandre Cabanel vers le sud de la France et l’Italie. Il revient à Paris en 1872 et s’installe, avec son frère Barthélémy et son neveu Pierre, dans un hôtel particulier donnant sur le Parc Monceau. L’artiste est toujours aussi actif et les commandes publiques restent importantes. Ainsi, de 1874 à 1878, il réalise pour le Panthéon quatre grands panneaux consacrés à la vie de saint Louis, commandés par le Directeur des Beaux-Arts, Philippe de Chennevières.

Alexandre Cabanel. Vie de Saint Louis (1874-78)

Huile sur toile, Panthéon, Paris.

Alexandre Cabanel ne s’est jamais marié. Jusqu’à son décès, le 23 janvier 1889, il continue à peindre. Ses obsèques ont lieu à Paris à l’église Saint-Philippe-du-Roule. Sa dépouille embaumée est ensuite transférée à Montpellier où il est inhumé au cimetière Saint-Lazare.

Œuvre

Dans l’histoire de l’art, Alexandre Cabanel demeure un des plus grands artistes du courant académique français. Sa période d’activité, la seconde moitié du 19e siècle, est surtout marquée par la naissance de l’impressionnisme, rupture majeure. Mais ce courant n’exerça aucune influence sur Cabanel qui resta fidèle aux normes académiques. L’innovation expressive ne l’attire donc pas, mais Cabanel est un peintre très brillant techniquement, qui maîtrise tous les genres. Son œuvre comporte donc des scènes historiques, mythologiques et religieuses, des scènes de genre et beaucoup de portraits.

Alexandre Cabanel. Albaydé (1848)

Huile sur toile, 98 × 80 cm, musée Fabre, Montpellier.

Le snobisme du milieu artistique n’est plus de mise aujourd’hui mais subsiste parfois à son égard. Écrivains, critiques, mais aussi peintres novateurs ont voulu marquer la distance les séparant d’un artiste choyé par Napoléon III et respectueux des normes esthétiques imposées par l’Académie. Il était de bon ton depuis la fin du 19e siècle de qualifier du terme péjoratif d’art pompier les artistes du courant académique. Cet avant-gardisme infantile fait aussi désormais partie de l’histoire de l’art.

L’énorme succès d’Alexandre Cabanel peut s’analyser comme une adéquation de son art aux aspirations artistiques de son époque. L’intelligentsia n’est jamais représentative de sa propre époque puisqu’elle regarde vers l’avenir. L’aristocratie et la bourgeoise, commanditaires des œuvres de Cabanel, adhéraient quasi-unanimement à sa peinture. Cet art de la représentation, recherchant la beauté par l’agencement de formes, de couleurs et de lumière sur une simple toile demeure encore aujourd’hui au 21e siècle très prisé du grand public. Il fait donc partie de l’histoire et en représente même un élément important sociologiquement. Cette peinture ne cherche pas à interpeler, déranger, provoquer, voire violenter par l’image, ni même à paraître novatrice, mais tout simplement à émouvoir agréablement un public dépourvu de culture artistique approfondie. Les œuvres de Cabanel étaient spontanément perçues comme représentant la beauté.

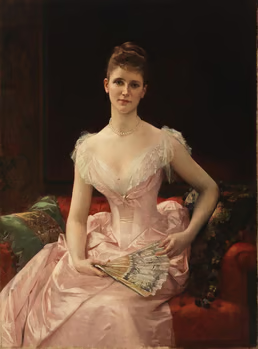

Alexandre Cabanel. Olivia Peyton Murray Cutting (1887)

Huile sur toile, 276 × 149 cm, Museum of the City of New York.

Ses scènes historiques, mythologiques et religieuses constituent le dernier prolongement, non dépourvu d’inventivité, de l’art qui apparaît à la Renaissance dans ce domaine. Cabanel est aussi un remarquable portraitiste, prisé des commanditaires fortunés et poursuivant la tradition des grands peintres, comme Ingres au 19e siècle.

Scènes historiques, mythologiques et religieuses

|

Alexandre Cabanel. Cincinnatus recevant les ambassadeurs chargés de lui porter les insignes de la dictature (1844). Huile sur toile, 114 × 146 cm, musée Fabre, Montpellier. « Réalisé pour le Prix de Rome auquel Cabanel échoue en 1844, ce tableau met en scène un épisode édifiant de l'histoire romaine. Cincinnatus, revenu à sa condition de paysan, voit venir à lui les ambassadeurs du Sénat lui apporter les insignes de la dictature, pour mener la guerre contre les Eques et les Volsques. » (Commentaire musée Fabre) |

|

Alexandre Cabanel. Jésus dans le prétoire (1845). Huile sur toile, 146 × 113 cm, musée d’Orsay. Cette scène est inspirée d’un épisode du Nouveau Testament. Le prétoire est le lieu où se rend la justice dans la Rome de l’Antiquité. Jésus a été condamné à mort pour blasphème par le Sanhédrin, autorité religieuse juive. Mais l’exécution de la sentence suppose un jugement du préfet de Rome qui gouverne la région. Jésus est donc amené dans le palais de Ponce Pilate, le préfet de Judée, afin d’être jugé. De nombreux accusateurs juifs accompagnent Jésus. Interrogé par Pilate, il est condamné au supplice de la crucifixion. Le jeune Cabanel construit une composition complexe pour prouver sa maîtrise technique. Jésus, les poings liés, est entouré d’une foule menaçante (les accusateurs). Le peintre oppose le comportement serein de Jésus à l’agitation bruyante de ceux qui l’entourent. |

|

Alexandre Cabanel. L’ange déchu (1847). Huile sur toile, 120 × 196 cm, muse Fabre, Montpellier. « Passé par l’école des Beaux-Arts de Montpellier puis par les Beaux-Arts de Paris (dans l’atelier de Picot), Cabanel remporte en 1845 le second grand prix qui lui ouvre les portes de la villa Médicis à Rome. Il doit se soumettre comme ses camarades à des exercices obligatoires – les envois de Rome –, pour qu’à Paris les académiciens puissent juger de ses progrès. |

|

Alexandre Cabanel. La mort de Moïse (1850). Huile sur toile, 140 × 204 cm, musée Fabre, Montpellier. Moïse est un prophète apparaissant dans l’Ancien Testament. D’abord simple berger, il reçoit de Dieu la mission de libérer le peuple juif de l’esclavage que lui fait subir le pharaon d’Égypte. Cabanel imagine avec brio un Moïse mourant, entouré d’anges, dans une scène céleste supervisée par Dieu en personne. Lumière, harmonie des couleurs, maîtrise du mouvement, agencement complexe et parfaitement maîtrisé des formes sont la signature d’un grand artiste, déjà en pleine possession de ses moyens à l’âge de 27 ans. |

|

Alexandre Cabanel. Nymphe enlevée par un faune (1860). Huile sur toile, 245 × 142 cm, Palais des Beaux-Arts, Lille. Le tableau a été acquis par Napoléon III en 1861. Les nymphes sont des divinités mineures de la mythologie grecque et romaine caractérisées par leur beauté et réputées pour leur liberté sexuelle. Le faune est une divinité champêtre, inspirée du dieu grec Pan (corps velu, oreilles pointues, cornes et pieds de bouc). « Il la tient fortement serrée contre lui ; elle se tord dans un mouvement d'épouvante et détourne la tête avec terreur. » (Notice PBA Lille) |

|

Alexandre Cabanel. Naissance de Vénus (1863). Huile sur toile, 130 × 225 cm, musée d’Orsay, Paris. « La naissance de Vénus est l'un des grands succès du Salon de 1863 où elle fut acquise par Napoléon III. Le métier virtuose de Cabanel fait de cette peinture facile et policée un parfait exemple de l'art qui emportait alors l'adhésion du public et des instances officielles. |

|

Alexandre Cabanel. Echo (1874). Huile sur toile, 98 × 67 cm, Metropolitan Museum of Art, New York. « Dans la mythologie grecque, la belle nymphe Echo est maudite par la déesse Héra et ne peut que répéter les derniers mots qui lui ont été dits. Incapable de communiquer avec l'homme qu'elle aime, Echo se retire dans les montagnes et se languit jusqu'à ce qu'il ne reste plus que sa voix. Cette peinture représente la nymphe la bouche ouverte et les mains aux oreilles, comme si elle était effrayée par la réverbération des sons. L'élégance maniérée et le traitement conventionnel de la figure correspondent au style promu par l'influente Académie française des Beaux-Arts. Les critiques du XIXe siècle ont souvent jugé ces représentations idéalisées du nu peu convaincantes, mais de nombreux spectateurs les préféraient à des représentations plus réalistes, qui semblaient d'une indécence choquante. » (Commentaire MET) |

|

Alexandre Cabanel. Vénus victorieuse (1875). Huile sur toile, 149 × 97 cm, musée Fabre, Montpellier. Vénus, déesse de l’amour et de la beauté dans la mythologie romaine, correspond à Aphrodite dans la mythologie grecque. Depuis la Renaissance, Vénus fut un prétexte pour peindre ou sculpter la nudité féminine car le christianisme interdisait de représenter des femmes nues (femme pécheresse, etc.). Les Vénus académiques du 19e siècle sont les dernières représentantes de cette peinture. Elles perdent tout caractère divin et ont pour simple objectif d’attirer le regard masculin. Cette Vénus au déhanchement suggestif, placée dans un escalier pouvant se trouver dans toute maison bourgeoise, était donc une figure érotique pour l’amateur d’art de l’époque. La pomme d’or dans la main droite de la déesse symbolise sa victoire dans le Jugement de Paris. Les colombes sont un symbole de paix. |

|

Alexandre Cabanel. Thamar (1875). Huile sur toile, 180 × 248 cm, musée d’Orsay, Paris. Scène inspirée de l’Ancien Testament. Thamar ou Tamar est la fille de David et la demi-sœur de Amnon. Celui-ci est très amoureux de Tamar et parvient à l’attirer chez lui par un subterfuge. Il la viole. Tamar se réfugie alors chez son frère Absalom (ou Absalon). Le roi David, averti du viol, reste inactif. Absalom fait alors tuer Amnon par ses domestiques. La composition orientalisante de Cabanel représente Tamar trouvant refuge auprès de son frère Absalom. La virtuosité technique de l’artiste se déploie ici par la gestuelle tragique, le clair-obscur, les couleurs chaudes contrastant avec le blanc et la maîtrise dans le traitement des étoffes. |

|

Alexandre Cabanel. Vie de Saint Louis (1874-78). Huile sur toile, Panthéon, Paris. Le premier panneau est consacré à l’éducation de Louis IX (1214-1270) par sa mère Blanche de Castille (1188-1252), qui assurait la régence du royaume pendant la minorité de son fils. Cette éducation est réputée très stricte et bien entendu chrétienne. Le deuxième panneau représente Saint Louis rendant la justice. L’inscription placée au bas du panneau indique : « St Louis rend la justice, abolit les combats judiciaires, fonde les institutions qui ont fait sa gloire. ». Sur le troisième panneau, il administre le royaume. L’inscription placée au bas du panneau indique : « Il établit les quinze-vingts, fixe les corporations des métiers de Paris, fonde la Sorbonne. » Le quatrième panneau représente Louis IX prisonnier en Palestine au cours d’une croisade. Il fut fait prisonnier à la bataille de Mansourah en 1249 et libéré contre rançon. Il resta ensuite en Palestine de 1250 à 1254. |

|

Alexandre Cabanel. Phèdre (1880). Huile sur toile, 225 × 314 cm, musée Fabre, Montpellier. Phèdre est une tragédie de Jean Racine de 1677 inspirée d’Euripide. Phèdre, épouse de Thésée, est passionnément amoureuse du fils de celui-ci, Hippolyte. Pour les mentalités du 17e siècle, cet amour pour son beau-fils est considéré comme coupable. Des imbroglios de théâtre conduisent alors au tragique. Phèdre avoue son amour et Hippolyte, maudit par son père, meurt tué par les Dieux. Phèdre, rongée par les remords, avoue sa faute puis se donne la mort. |

Portraits

|

Alexandre Cabanel. Portrait de Louise Marès (1851). Huile sur toile, 101 × 83 cm, musée Fabre, Montpellier. Louise Marès (1830-1899) est la fille d’Étienne Marès, un riche viticulteur de l’Hérault et de Louise Bidreman, épouse Marès. Elle appartient à l’élite montpellieraine et tient un salon. Cabanel place le modèle devant un paysage méditerranéen. On remarque en effet les lauriers rose à gauche et des grandes capucines à gauche et à droite. |

|

Alexandre Cabanel. Madame Isaac Péreire (1859). Huile sur toile, 134 × 108 cm, château de Compiègne. « Fanny Péreire (1825-1910) était la fille du banquier Émile Péreire (1800-1875). Elle épousa en 1840 le frère cadet de celui-ci, Isaac (1806-1880). Grands acteurs du monde économique, les frères Péreire comptèrent parmi les personnalités les plus influentes du Second Empire. Ils fondèrent le Crédit immobilier et investirent dans de nombreux domaines, notamment les chemins de fer et les transports maritimes, en France comme à l’étranger […] |

|

Alexandre Cabanel. L’Empereur Napoléon III (1865). Huile sur toile, 238 × 170 cm, château de Compiègne. « Alexandre Cabanel était connu pour ses talents de portraitiste. En mars 1864, l’empereur, qui possédait deux peintures de l’artiste, la Nymphe enlevée par un faune acquise en 1861 et la Naissance de Vénus exposée au Salon de 1863, lui commanda son portrait et accepta de poser aux Tuileries pour l’occasion. Par opposition aux compositions de Winterhalter et de Flandrin, celle de Cabanel représente le souverain en habit de soirée. La critique ne comprit pas que Cabanel accordât toute son attention à l’homme et non au souverain, et moqua le manteau d’hermine négligemment jeté sur un fauteuil et la pose un peu raide du personnage. Ce portrait de Napoléon III, le préféré de l’impératrice Eugénie, devait aussi être le dernier d’un souverain français en exercice. » (Commentaire Laure Chabanne, château de Compiègne) |

|

Alexandre Cabanel. Portrait de mesdemoiselles Sophie et Berthe Cabanel (1872). Huile sur toile, 65 × 110 cm, musée Fabre, Montpellier. Ce double portrait de Sophie et Berthe Cabanel, les nièces d’Alexandre Cabanel, est une grande réussite. Les deux modèles, coiffés et vêtus de façon identique, interrogent du regard l’observateur du tableau. Mais l’expression des ressemblances et des dissemblances a été subtilement étudiée et laisse deviner les personnalités : regard, forme du nez, tête droite ou penchée. Le tableau n’était pas destiné à être exposé mais à rester dans la famille ou dans l’atelier parisien du peintre. |

|

Alexandre Cabanel. La comtesse de Keller (1873). Huile sur toile, 99 × 77 cm, musée d’Orsay, Paris. La comtesse de Keller (née Maria Ivanovna Riznitch, 1827-1895), d’origine ukrainienne, épouse le comte de Keller, un aristocrate russe. Par la suite, elle vit surtout à l’étranger et a de nombreuses liaisons amoureuses. Elle divorce du comte de Keller en 1876 et épouse l’année suivante Alexandre Saint-Yves d'Alveydre, écrivain français. Elle a 46 ans à l’époque du portrait de Cabanel, caractérisé par le fort contraste entre le fond sombre et le personnage en pleine lumière. L’élégance de la femme du monde est soulignée par l’acuité du regard, la position des bras et la fourrure. |

|

Alexandre Cabanel. Catharine Lorillard Wolfe (1876). Huile sur toile, 171 × 109 cm, Metropolitan Museum of Art. « La robe de soirée élégante en satin que la collectionneuse et philanthrope Catharine Lorillard Wolfe [1828-1887] portait pour des séances de portraits à Paris ne correspond pas à sa réputation de personne “calme et discrète”. Wolfe, première femme bienfaitrice du Met, était considérée comme la femme célibataire la plus riche des États-Unis. Son cousin John Wolfe l'a encouragée à parrainer Cabanel, célèbre portraitiste mondain et peintre de genre, ainsi que d'autres artistes académiques européens de premier plan. En 1887, elle a légué ce portrait, ainsi que de nombreuses œuvres d'art, au musée, en même temps qu'une dotation d'acquisition. Ce don a été salué par la presse comme ayant grandement enrichi les collections publiques d'art moderne à New York. » (Commentaire MET) |

|

Alexandre Cabanel. Olivia Peyton Murray Cutting (1887). Huile sur toile, 276 × 149 cm, Museum of the City of New York. Olivia Peyton Murray (1855-1849) est l’épouse de William Bayard Cutting (1850-1912), industriel, avocat, financier new-yorkais qui lança en 1888 l’industrie de la betterave sucrière aux États-Unis. Le mariage eut lieu le 26 avril 1877 soit dix ans avant la réalisation du portrait. La vie mondaine du couple était célèbre. Le portrait est une réussite typiquement académique mettant en valeur le statut social du modèle par la somptuosité des vêtements et des accessoires et l’élégance très idéalisée de la jeune femme visiblement enserrée dans un corset. |

Scènes de genre

|

Alexandre Cabanel. La Chiaruccia (1848). Huile sur toile, 99 × 81 cm, musée Fabre, Montpellier. « La Chiaruccia, la petite Claire, était un modèle posant pour les pensionnaires de la villa Médicis […] Elle pose ici en costume napolitain, portant un panier de fleurs fraîchement coupées, incarnant l’un de ces personnages pittoresques issus du petit peuple italien qui fascinaient les étrangers résidant en Italie. ». (Commentaire musée Fabre) |

|

Alexandre Cabanel. Albaydé (1848). Huile sur toile, 98 × 80 cm, musée Fabre, Montpellier. « Héroïne des Orientales de Victor Hugo, Albaydé est ici décrite sous le registre de l'esclave prisonnière dans un harem. Cabanel privilégie une description minutieuse où l'expression absente et la blancheur maladive évoquent l'amour déchu et la jeunesse corrompue. » (Commentaire musée Fabre) |

Pour visionner d'autres œuvres sur GOOGLE ARTS & CULTURE, cliquer sur le nom du peintre :

Ajouter un commentaire

Français

Français

English

English

Español

Español

Italiano

Italiano

Deutsch

Deutsch

Nederlands

Nederlands

Portuguesa

Portuguesa